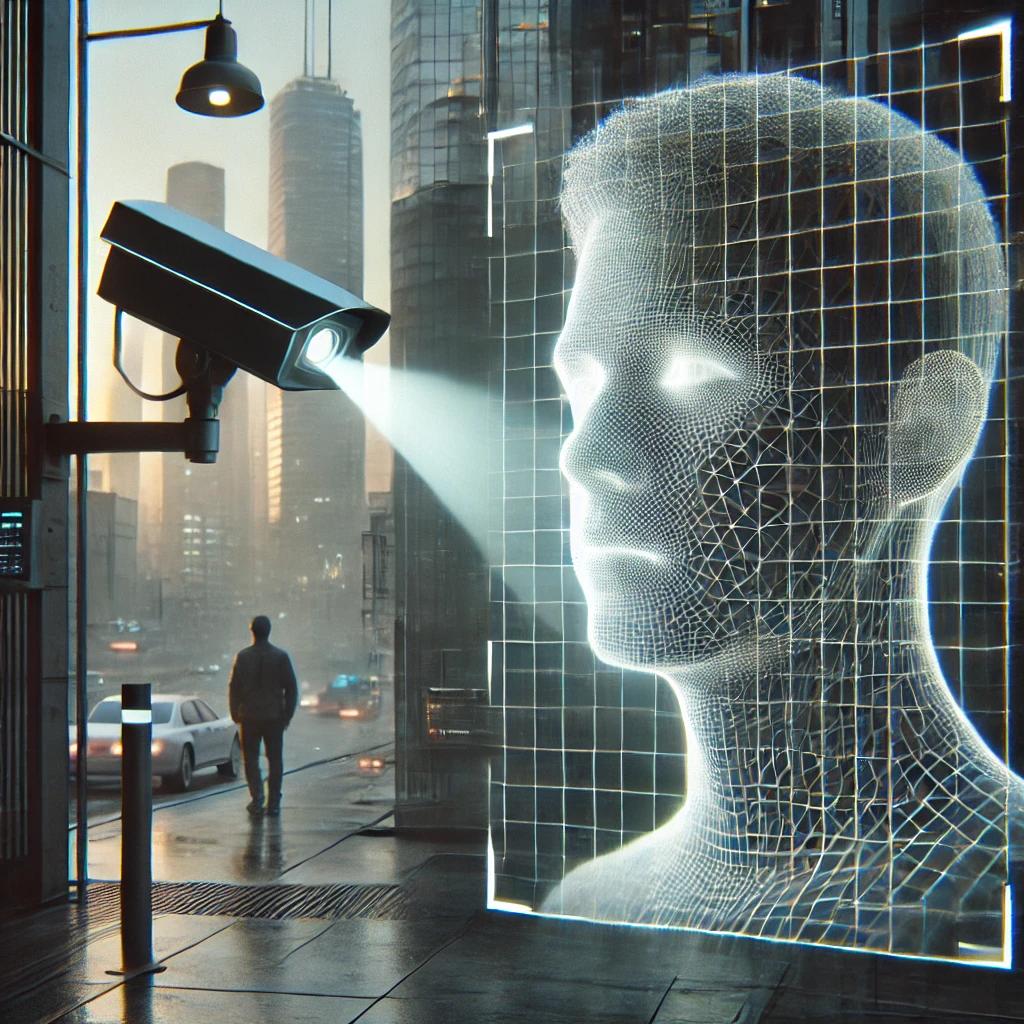

Le 2 octobre 2002 sortait Minority Report. Un film [adapté d’une nouvelle de Phllip K. Dick] décrivant un futur où les nouvelles technologies sont utilisées pour anticiper les crimes. Mais cette sécurité presque utopique se paie au prix du contrôle systématique des populations. [Cependant, ce monde fictif se conforme de plus en plus avec la réalité La réalité d’aujourd’hui, à l’heure de la police prédictive, est-elle en train de rattraper la fiction ?]. Analyse.

Image : [générée avec ChatGPT]

Minority Report : une vision dystopique de l’IA ?

Washington, 2054. Pas le moindre meurtre n’a été enregistré depuis 6 ans. Notre société serait-elle devenue pacifique en avançant dans le temps ? Loin de là, seulement contrôlée. Dans un monde où chaque habitant est identifié par un simple scan d’iris en sortant du métro, une expérience voit le jour : une unité [de test de police expérimentale] appelée « Pre-Crime ».

Des individus au sein de cette unité nommés “pré-cognitifs” ont des visions du futur. Ces derniers peuvent voir une scène de meurtre, avant que celle-ci ne soit commise. En s’appuyant sur ces visions, les forces de [l’ordre de] cette unité identifient ensuite les concernés, le lieu du meurtre, et met tout en oeuvre afin d’intervenir et procéder à l’arrestation du criminel avant que ce dernier ne commette l’irréparable.

Si le meurtre n’a jamais eu lieu, est-il toujours possible de parler de criminel ? C’est une question que le film nous pose [l]orsque le protagoniste John Anderton, commandant de l’unité « Pre-Crime« , fait face à un dilemme quand il reçoit la vision du meurtre qu’il est censé commettre. Lui qui depuis des années arrête tout individu désigné par les visions, sans présomption d’innocence, se met lui-même à essayer de prouver la sienne.

Au fil du long-métrage, nous sommes amenés à nous questionner sur la place de l’éthique dans la société. À plusieurs reprises, le spectateur est amené à se demander si l’emploi de telles méthodes rend la société plus sûre, ou si il tend à nous rendre plus dociles. De plus, une faille apparaît dans la fiabilité d’un système, pourtant réputé irréprochable. À travers les tentatives de John Anderton pour en tirer profit, ce qui nous apparaît comme utopique, devient progressivement dystopique.

De la fiction à notre réalité

Bien qu’aujourd’hui nous soyons loin de la technologie des « précogs » de Minority Report, des systèmes de surveillance prédictive existent bel et bien. À l’aide de la vidéosurveillance algorithmique (VSA), il serait possible d’anticiper des troubles à l’ordre public dans un délai de 24 heures. Bien que cela soit illégal, l’association La Quadrature du Net a révélé en 2017 que la police française expérimentait déjà ces outils vendus par des entreprises comme Edicia. Cette dernière se présente comme une solution de « prévention de la délinquance » et d’« optimisation des moyens et des ressources », mettant en avant trois arguments de vente :

- « Optimisez vos moyens et vos ressources grâce à l’intelligence artificielle. »

- « Planification et dispatching dynamique des moyens et des ressources. »

- « Commandement interactif pendant les interventions et messagerie tactique. »

En outre, les éléments visant à reconnaître les personnes proviennent du fichier TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaires). Celui-ci regroupe des données sur les individus ayant eu un contact avec les forces de l’ordre, qu’ils soient suspects, témoins ou victimes.

Depuis 2011, la reconnaissance faciale est réalisée à l’aide d’un algorithme de l’entreprise Cognitech, permettant d’identifier des individus via des photographies ou des images de vidéosurveillance.

En 2019, il contenait 20 millions de fiches individuelles et 8 millions de photos. L’algorithme était utilisé 1600 fois par jour. 1

En parallèle, cette technologie est promue par des discours que Félix Tréguer, chercheur associé au CNRS, qualifie de techno-sécuritaires.

Dès 2022, la mairie de Nice, par la voix de Christian Estrosi, explique que la technologie de l’intelligence artificielle couplée au nombre de caméras permet de faire baisser le nombre d’incidents sans pour autant remettre en cause les raisons sociales qui pousse aux actes.

De même, il y a encore quelques semaines, le gouvernement français, par la voix de Michel Barnier, s’est déclaré favorable à l’utilisation d’algorithmes pour surveiller les individus dans l’espace public. Par ailleurs, la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) se retrouve empêchée d’exercer pleinement son autorité. L’article 20 de la loi Informatique et Libertés prévoit en effet que des fichiers qui pourraient entraver la sécurité de l’État peuvent contourner les règles de transparence établies, un processus facilité par un décret approuvé par la police.

La Chine, un pays représentatif de ces dérives ?

Aujourd’hui, la vidéo surveillance algorithmique se développe rapidement dans de nombreux pays. Pionnière dans ce domaine, la Chine a commencé à développer son réseau de caméras basé sur l’intelligence artificielle dès 2010, un réseau qui porte le nom de “Filet céleste”.

Avec plus de 540 millions de caméras de surveillance, la Chine est devenue en quelques années le pays le [mieux plus] équipé au monde. Cela a donc pour conséquence une surveillance accrue et continue des habitants, avec un ratio de 364 caméras pour 1 000 habitants. En comparaison, en France, il n’y a que 1,65 million de caméras de surveillance au total, [c’est-à-dire XX caméras pour 1000 habitants].

Les principaux arguments émis en faveur de l’implantation de la VSA sont les suivants :

- Un renforcement de la sécurité : grâce à la détection de mouvements de foules inhabituels, d’actes de violence, d’objets abandonnés, etc. ;

- Un fonctionnement ininterrompu : les caméras et les logiciels n’ont pas besoin de pause, fonctionnent 24h/24 et 7j/7, et peuvent accumuler une grande quantité d’informations ;

- Une aide pour les forces de l’ordre : ils allègent la charge de travail grâce à l’identification automatique des menaces.

Quid de la France ?

Aujourd’hui, la VSA est en plein développement en France, mais elle doit faire face à certaines lois qui ralentissent son implantation, notamment en raison des questions liées aux libertés individuelles. Par exemple, en 2023, la France a adopté la loi “J.O. 2024”, qui a pour but d’assurer la sécurité des Jeux Olympiques de Paris, mais aussi de tester de nouvelles technologies, notamment la VSA, à titre expérimental jusqu’au 30 juin 2025. Après cette date, une évaluation sera réalisée pour mesurer son efficacité et, éventuellement, envisager une extension de son utilisation.

[En effet Cependant], de nombreuses voix se sont élevées contre l’utilisation de la VSA et alertent sur ses dangers, en avançant des arguments comme :

- L’atteinte à la vie privée : la VSA fonctionne avec une surveillance permanente des individus, ce qui peut être perçu comme une atteinte à la vie privée.

- Une surveillance de masse : certains critiquent aussi le fait que chacun des faits, gestes et mouvements soit scruté, ce qui pourrait, à terme, avoir des implications sur le droit à la liberté d’expression.

- Une discrimination de certaines personnes ou groupes : [

en effet]il est également critiqué que les algorithmes puissent percevoir certains comportements comme anormaux. Par exemple, un groupe d’amis se retrouvant et restant immobile peut être considéré comme suspect par l’algorithme, qui pourrait interpréter cette activité comme du « maraudage ». De plus, les personnes marginalisées sont davantage surveillées que les autres, car, selon les algorithmes, elles représentent un danger potentiel. [(Source : La Quadrature du Net – Vidéosurveillance algorithmique, dangers et contre-attaque).en note de bas de page, avec le lien vers l’article sur son titre]

- Le manque de transparence : il est critiqué que les logiciels créés par des entreprises n’expliquent pas suffisamment comment leurs algorithmes prennent des décisions et jugent des comportements dits “suspects”.

Tout comme le « Pre-Crime » de Minority Report, la surveillance algorithmique suscite des critiques. On lui reproche notamment le manque d’impartialité et de transparence des organisations qui l’utilisent.

[Plus largement, Spielberg nous pousse à nous interroger sur la question de la présomption d’innocence, ainsi que sur notre égalité et l’équité face à celle-ci. la conclusion est un peu sèche, ça manque de profondeur]

Auteurs : Anis Nait Mihoub, Quentin Legrand & Loeiz Merleau.

- Tréguer, F. (2024b). Technopolice : la surveillance policière à l’ère de l’intelligence artificielle. ÉDITIONS DIVERGENCES. ↩︎